Geschichte des Hauses

Seit ihrer Gründung 1991 hat die KHSB ihren Sitz in einem geschichts-trächtigen Haus – dem ehemaligen St. Antonius-Krankenhaus. Was heute eine Hochschule für angewandte Wissenschaften ist, war einst eines der modernsten Krankenhäuser Berlins, danach Sitz der Sowjetischen Militäradministration und Gefängnis und später Ministerium für Land-, Nahrungsgüter- und Forstwirtschaft der DDR. Die bewegte Vergangenheit des Gebäudes erzählt von Brüchen und Wandlungen - einen Einblick in diese vielschichtige Geschichte finden Sie hier.

Vom modernsten Krankenhaus Berlins …

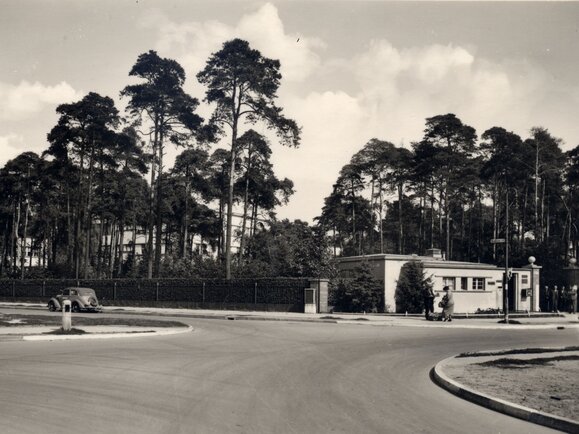

Die Grundsteinlegung des Gebäudes erfolgte 1928 durch die Kongregation der Marienschwestern aus Breslau, die auf einem 50.000 qm großen Gelände in Karlshorst das St. Antonius-Krankenhaus erbauen ließen. Die Entscheidung für den Standort im Berliner Osten fiel aus „caritativen Gründen“, wie es in einer Festschrift von 1931 heißt.

Nach nur 18 Monaten Bauzeit konnte 1930 die Einweihung des Krankenhauses durch Bischof Schreiber vollzogen werden. Professor Dr. Paul Lazarus, erster Chefarzt des Krankenhauses, und der damalige Kurator der Marienschwestern Dr. Pollak (Bruder des Architekten) verantworteten die Entstehung eines der modernsten Krankenhäuser Berlins in den 1930er Jahren.

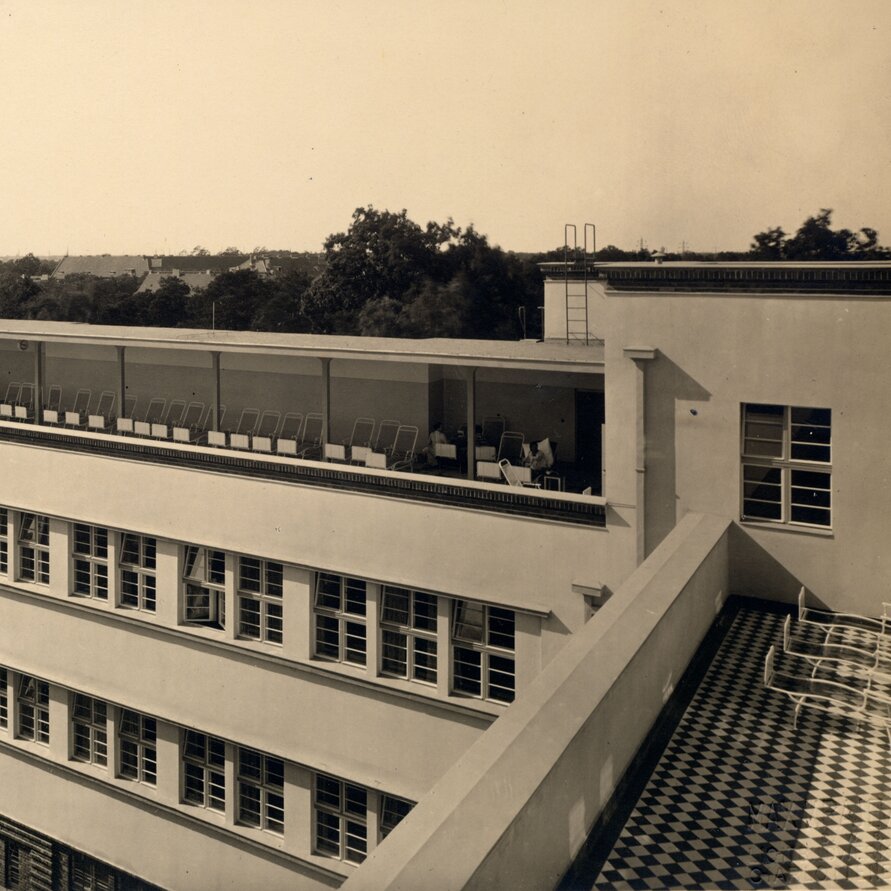

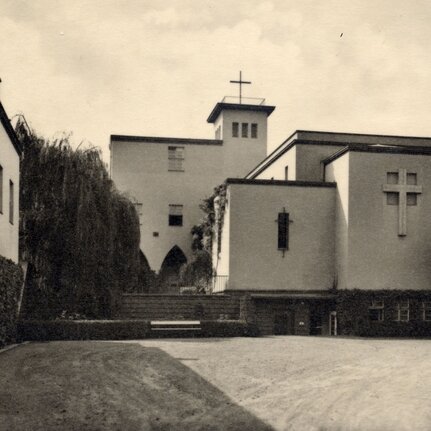

Dem Architekten F. A. Pollak gelang es, den “sozialhygienischen Gedanken” jener Zeit architektonisch zu übersetzen, indem er stilprägende Elemente der damals wegweisenden Bauhausarchitektur aufgriff. Ziel war es, den Übergang von einer individualmediziischen zu einer sozialmedizinischen Perspektive und Behandlung gestalterisch zum Ausdruck zu bringen.

In einem naturnahen Areal des Stadtteils Karlshorst wurde so für knapp 300 Patient*innen ein sogenanntes Freilicht- und Freiluftkrankenhaus entwickelt. Gedeckte Liegehallen (Dachterrassen), Bewegungs- und Terrainkuren auf dem Gelände sowie hygienische Vorlesungen für medizinische Laien und ein Patientenfunk setzten völlig neue Akzente in der damaligen Krankenhauslandschaft.

Die architektonische Gestaltung des Hauses zeigt noch heute Bauhauselemente, die dem Gebäude seinen Denkmalstatus verleihen. So sind fast alle Sprossenfenster sowie die verschiedenfarbigen Fliesen der einzelnen Stockwerke erhalten. Von Bauhausklinken bis zur Bauplastik der Antoniusfigur als symbolischer Stützpfeiler an der Eingangsfront ist bei genauerem Hinsehen eine Vielzahl von besonderen architektonischen Details zu entdecken.

Mehr Informationen zum

... zum Sitz der Sowjetischen Militäradministration und sowjetischem Gefängnis

Ab Juni 1945 nutzte die Wirtschaftsabteilung der sowjetischen Militärregierung (zuständig für Demontagen) das Krankenhaus. Mit der Besetzung des Gebäudes durch die Sowjetische Militär-administration mussten der Krankenhausbetrieb eingestellt und innerhalb von Stunden Patienten entlassen oder in eine provisorisch hergerichtete Einrichtung im Süd-Osten Berlins verlegt werden.

1951 zog der sowjetische Staatssicherheitsdienst ein. Eindrückliche Aussagen von Zeitzeug*innen belegen, dass der Keller in dieser Zeit als Gefängnis und die Patientenräume für Verhöre genutzt wurden. Politisch Andersdenkende wurden in den Kellerräumen oft monatelang gefangen gehalten, gefoltert und sind vermutlich auch zu Tode gekommen, bevor die in "KGB" umbenannte sowjetische Geheimpolizei ihre Diensträume 1963 in die ehemalige Kaserne in der Zwieseler Straße verlegte.

Die Nutzung des Hauses während der Besatzungszeit konnte bislang nicht umfassend historisch dokumentiert werden. Die Hochschule ist bemüht, durch Kontakte mit dem

... zum DDR-Ministerium und schließlich zur Hochschule

Von 1963–1990 war das Gebäude der Sitz des Ministeriums für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft der DDR.

Mit der Rückübertragung der Liegenschaften an die Marienschwestern im Dezember 1990 übernahm der St. Marien e.V. die Verwaltung von Gebäude und Gelände. Auf Beschluss der Deutschen Bischofskonferenz, auch im Ostteil des Landes eine katholische Hochschule für Sozialwesen zu errichten, konnte die KHSB 1991 ihren Lehrbetrieb in diesem historisch überaus interessanten Gebäude aufnehmen.

Ein Haus mit wechselvoller Nutzung, das einen Teil der Geschichte Berlins mitprägte und das mit der Hochschule zu seinen sozialen Ursprüngen zurückgekehrt ist.

Im August 2025 ist auch das Katholische Schulzentrum für soziale Berufe Edith Stein in das Gebäude eingezogen und bildet zusammen mit der KHSB den Sozialen Bildungscampus des Erzbistums Berlin.

Vertiefende Infoseiten: Das Gebäude im Wandel der Zeit

Im Rahmen eines Forschungsseminars von Prof. Dr. Franziska Wächter haben Studierende über zwei Semester hinweg (Wintersemester 2024/25 und Sommersemester 2025) die spannende Entwicklung des Hauses untersucht. Die

In einer aktuellen Forschungsarbeit beschäftigten sich drei Masterstudierender der KHSB aus dem Studiengang

Mehr

Historische Impressionen

-

Archiv Kongration der Marienschwestern

Archiv Kongration der Marienschwestern -

Archiv Kongration der Marienschwestern

Archiv Kongration der Marienschwestern -

Archiv Kongration der Marienschwestern

Archiv Kongration der Marienschwestern -

Archiv Kongration der Marienschwestern

Archiv Kongration der Marienschwestern

-

Einweihung St. Antonius, bischöfliche Delegation -

Ansprechperson

Sie haben Fragen zur Geschichte des Hauses? Ich helfe Ihnen gern weiter.

Aktuelle Auseinandersetzung mit der Geschichte des Hauses

In Ausstellungen, Projekten und Seminaren wurde wiederholt die Geschichte des Hauses thematisiert.

Gerne möchten wir Ihnen hier einen kleinen Einblick geben.

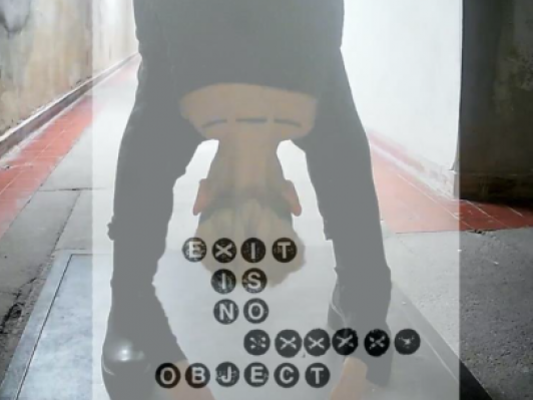

Videokunst

Im April 2023 fand die Ausstellung

Gezeigt wurden unter anderem 3 Videoperformances von Joshua Fineberg, Exildiscount und Elana Katz. Die Veranstaltung bot einen tieferen Einblick in den historischen Kontext des KHSB-Gebäudes und warf die Frage auf: Wie kann zeitgenössische Kunst eine ortsbezogene Erinnerungskultur beeinflussen und daran teilnehmen?

„5-24-9-20 [NO OBJECT]“ by E. Katz, 2023.

Artist: Elana Katz

Title: 5-24-9-20 [NO OBJECT]

Technology: film (9:04 min.)

Camera: Dario Srbic

Year: 2023

Edition: 5+2AP

Erleben Sie die „No Object Performance“ von Elana Katz jetzt auf dem YouTube-Kanal der Hochschule!

Nach der beeindruckenden Performance von Elana Katz erwarb die Hochschule 2024 ihre Videoarbeit “Exit is no object”. Das Werk ist nicht nur visuell beeindruckend, sondern bietet tiefgründige und kritische Reflexionen über gesellschaftliche Themen und kulturelle Konventionen. Der Erwerb und die geplante Präsentation dieses Kunstwerk schenkt unseren Besucher*innen eine einzigartige künstlerische Erfahrung.

Elana Katz ist eine in Berlin ansässige US-amerikanische Konzeptkünstlerin, die hauptsächlich im Bereich der Performancekunst tätig ist. Ihre Arbeiten beschäftigen sich zum Großteil mit Themen wie sozialem Trauma, kollektiver Erinnerung und der historischen Auslöschung unterdrückter Körper. Katz hat weltweit ausgestellt und performt, und ihre Werke sind in verschiedenen Sammlungen vertreten.